DXでスポーツ業界のビジネスモデル変革に挑む!収益以上の価値を生み出す仕組みづくり

目次

株式会社ZERO-ONE

代表取締役

葦原 一正氏

1977年東京都生まれ。外資系戦略コンサルティングファーム「アーサー・D・リトル(ジャパン)」を経て、2007年にプロ野球チーム「オリックス・バファローズ(オリックス野球クラブ株式会社)」に入社。事業戦略立案、新ブランド戦略立案などを担当する。2012年、株式会社DeNAがプロ野球に参入した「横浜DeNAベイスターズ」で事業戦略立案、プロモーション関連などに従事。 2015年には国内男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE(Bリーグ)」に参画し初代事務局長を務めた後、2020年に株式会社ZERO-ONE設立。スポーツビジネスを中心としたコンサルティングを行っている。

スポーツビジネスが抱える課題と現状

葦原さんはスポーツビジネスに長年携わってこられています。

葦原 大学院修了後に少数精鋭の戦略コンサルティングファーム「アーサー・D・リトル(ジャパン)」でビジネスのイロハを学んだ後、29歳でスポーツの世界に飛び込み16年になります。プロ野球ではオリックス・バファローズや横浜DeNAベイスターズ、バスケットボールでは男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」、最近では2021年4月から2023年6月まで日本ハンドボールリーグの代表理事を務めていました。プロのチームだけでなくリーグ運営にも携わり、競技でいうと小さなボールから大きなボールまで関わった経験があります。

スポーツ業界で働きたいと思ったきっかけは、野球少年だった中学三年生の時に読んでいた野球雑誌「週刊ベースボール」のトレーナーの特集。アメリカではグラウンドに立つアスリート以外にも野球を裏方で支える人達がいることを知り衝撃を受けました。ユニフォームを着ている人達だけが野球に携わっているわけではないんだなと。大学生になると「スポーツビジネス」というワードを耳にするようになり、自然と選手を支える仕事に興味が湧いたんです。新卒でスポーツ業界に行こうか悩んだ時に尊敬している先輩から「まずは社会人としてのスキルを育てるべきだ」とアドバイスをもらいコンサルティング会社へ就職をしました。

近年は常勝球団のオリックス・バファローズですが当時の状況はいかがでしたか。

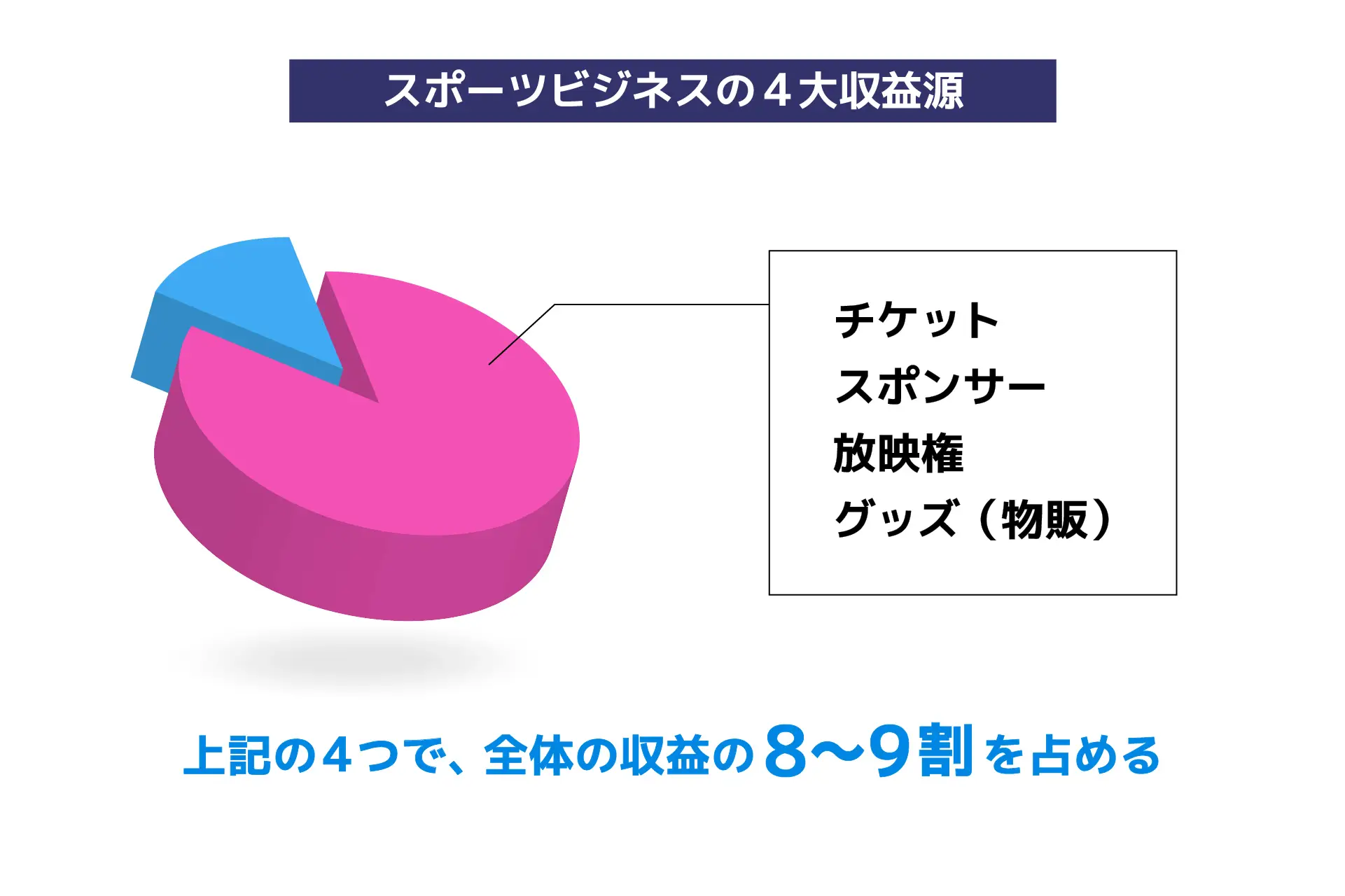

葦原 経営に苦しむ近鉄グループが球団を手放し、オリックスと合併したのが2005年。私が入社した2007年でも数十億円の赤字を抱える球団でいかに経営を黒字化するのかが命題でした。スポーツビジネスは「チケット」「スポンサー」「放映権」「グッズ(物販)」が収入の8〜9割を占める4大収益源。人気のない球団でどうやって売上を上げ、収支を改善していけばよいか毎日試行錯誤でした。

2004年にはプロ野球の球界再編騒動が大きな話題となりました。

葦原 選手会による初のストライキが実施されるなどプロ野球が大きく動いたきっかけでもあります。この機を境にホークスの親会社がダイエーからソフトバンクに変わり、2005年に東北楽天ゴールデンイーグルスが誕生するなど村社会だったプロ野球の世界にビジネス経験者が入ってきて潮目が変わりました。私自身も他の球団関係者と雑談する時間が楽しみになるほど環境が激変しましたね。現在はどの球団も経営は改善しましたが、10年くらい前まではかなり危険な状況でした。当時はつらいことも沢山ありましたが、スポーツ業界で働く「憧れ」から新しい仕組みやサービスを導入して少しでもスポーツ業界を良くしていこうと自分の「ミッション」に変わった瞬間でもありました。

B.LEAGUEのDX改革がもたらしたスポーツビジネスへの可能性

B.LEAGUEではリーグの立ち上げに加えて、チームと連携してデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進されたそうですね。

葦原 トップパートナーであるソフトバンクの後押しも大きかったですが、テレビ・パソコン・アプリから視聴可能な「バスケットLIVE」をリリースし、B.LEAGUEのB1・B2全試合に加えて、国内で行われているバスケットボールの試合がライブ配信やビデオ映像でいつでもチェックできるようになりました。アプリの「応援機能」が人気で、ライブ配信中にチームや選手にアイテムを使って応援したり、応援対決や選手のランキングもファンに喜ばれるコンテンツの1つになっています。DXのおかげで会場に来れない人でも試合を楽しめたり、ルールを知らなくても解説を聞きながら観戦できるので参入障壁が下がりファン層の拡大につながりました。

チケットもアプリで購入から入場までできるそうですね。

葦原 チケットって販売拠点が多いとどこで買えばいいのか分からないし、紛失するリスクもありますよね。「Bリーグスマホチケット」はスマートフォンでチケットの予約、決済、入場まで完結しており利便性がウケて利用者も急増しました。B.LEAGUEは発足当初からデータドリブンのマーケティング戦略を取り入れており、特にスマートフォンに注力しました。チームごとに独立運営される他のスポーツとは異なり、チケット購入者の属性から顧客のデータベースを作るなどリーグ全体でデータの管理・運営を行っていました。

スポーツ業界はDXをどのように活用していくべきだとお考えですか。

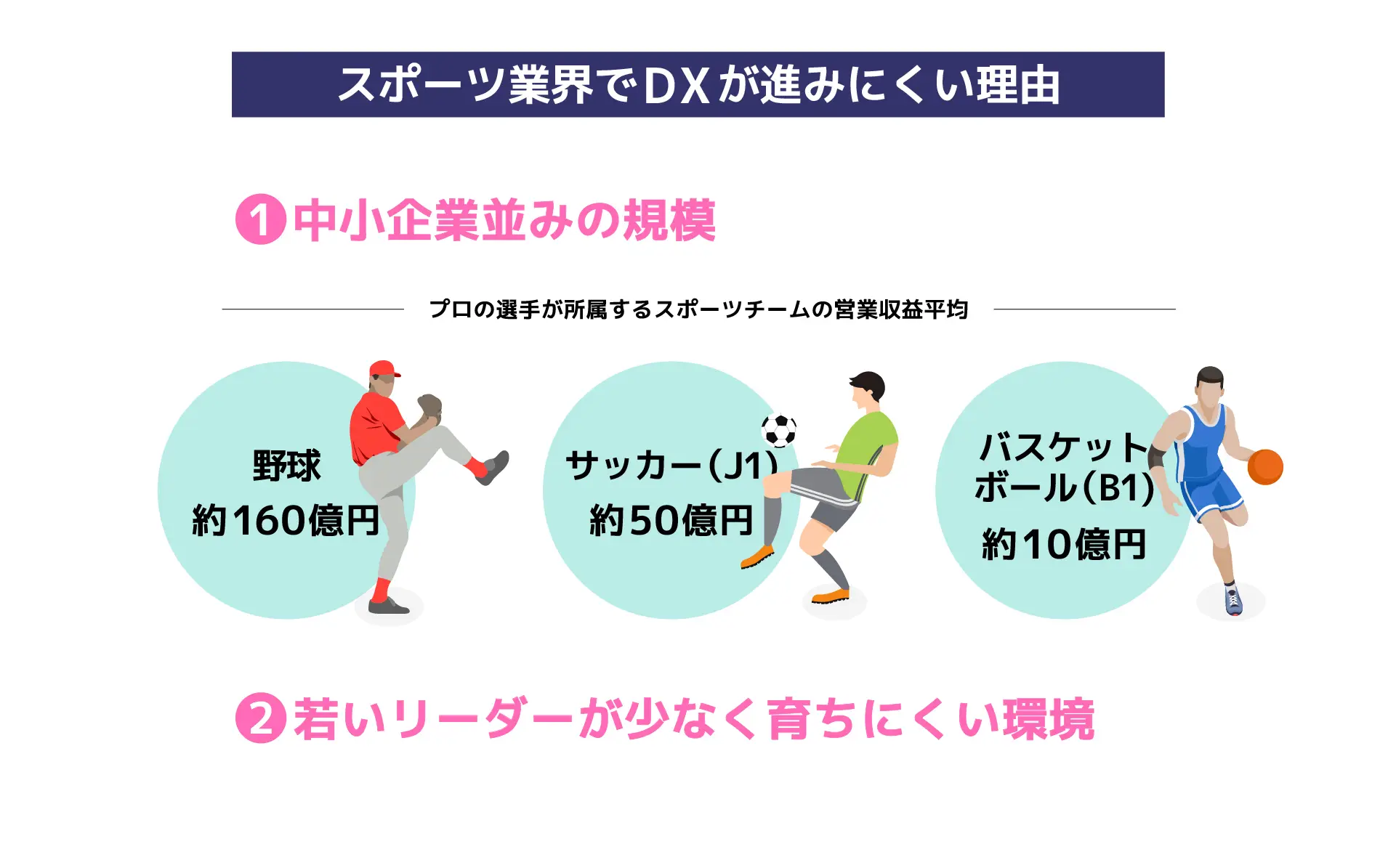

葦原 基本的にプロ野球、サッカー、どんなスポーツでも令和時代にDXは必須だと思います。ただスポーツ業界でDXが進んでいないのには理由があり、組織の規模が小さい点が挙げられます。 働いているチームスタッフ数は多くても100〜200人程度。営業収益の平均もプロ野球のチームは約160億円、 サッカーJ1のチームで約50億円、B.LEAGUEのB1チームで約10億円です。企業規模で考えると中小企業と言っても過言ではありません。「◯◯選手の契約金が何億円!」と報道されていますが、本当は実態の経営規模と全くマッチしてないんですよ。何千億、何兆円もの売上がある企業と比べるとDXのスピード感は雲泥の差があります。さらにスポーツ業界は親会社との関係が深くチームの幹部が数年おきに入れ替わるため、若いリーダーが少なく育ちにくい環境です。組織の年齢層が高いほどDXの本質を理解してもらうには時間がかかるため、他の業界に比べてスポーツ業界のDXは遅れていると言えるでしょう。

古い慣習に風穴を開けることは難しそうですね。

葦原 四面楚歌になってもやり抜く胆力が必要です。一番の課題は組織のガバナンスですね。物事の意思決定や仕組みが非常に曖昧で、声の大きい人に押し切られてしまうこともしばしば。大きなスポーツイベントでも汚職事件や不祥事などが報道されているので、読者の皆さまもイメージしやすいのではないでしょうか。

また、スポーツ業界の“中の人”はビジネスの観点よりもチームの勝敗を気にしがちです。私は収益性が担保されなければ、スポーツにおけるサステナビリティはないと考えています。チームが勝てばファンやお客さんが増えて収益が上がる構造は妄想に近い。まず稼ぐ。その上で選手を育成したり、知名度を上げる活動に投資すべきです。チームを持つオーナー会社から考え方を変革しなければスポーツ業界はいつまでも変わらないでしょうね。

葦原さんが注目しているチームはありますか。

葦原 北海道日本ハムファイターズは球団と球場の一体型運営をしながら地域に根ざした「まちづくり」を実践している。何もなかったところに球場だけではなく大学、ホテル、温泉施設などを作り、ファンや観光客が楽しめる施策を打っているのはアメリカでも例を見ない手法ですね。単に試合の勝ち負けを楽しむのではなく、「人と人」とのつながりを生み出すスポーツの本質的な価値を体現した良い実例だと思います。

DXで獲得した「顧客データ」を活用することで「人と人」がリアルにつながる

葦原さんは「DX」がもたらす価値についてどのようにお考えですか。

葦原 DXで取得できる「顧客データ」を上手く活用すれば、収益が大きく伸びることは間違いありません。チケットや商品の購入履歴を参考にすれば新たな商品開発ができますし、顧客の属性を分析して地域の特性に合ったサービスを展開することも可能です。膨大な顧客データがあればスタジアムやアリーナ周辺で趣味や嗜好の近い人を集めたイベントを開催してファンをコミュニティ化し、さらなる熱狂を生み出すことも実現可能でしょう。渋谷のスクランブル交差点にサッカー日本代表の応援団が集結するように、スポーツは人と人がリアルにつながるきっかけに過ぎません。そういったつながりをDXは加速させる力があると信じています。

ただ最近では、DXと言っておけばよい、DXを謳ったサービスを導入しておけばOK、というような「DX病」が蔓延している印象も受けます。DXという言葉に踊らされること無く、目先の利益だけ追求するのではなく「収益だけでなく人間同士のコミュニケーションも円滑にする」といった「not only but also」な考えでDXが生み出す真の価値にフォーカスする必要がありますね。本質的なDXを理解した上で業務改革を行うことにこそ「スポーツビジネスにおける成功」が隠されていると私は考えます。

インタビュー

インタビュー