新規事業の成功例10選 成功している企業の共通点と失敗しないためのポイント

目次

ChatGPTで新規事業開発したい方向け 生成AIを活用した新規事業事例集のダウンロードはこちら。

VUCA時代における新規事業の意義

新規事業とは、企業が従来の事業領域外で新たな市場やサービスを創出し、成長機会を追求する活動のことです。未開拓市場への参入や革新的な製品やサービスの開発、新技術の応用などが主な活動に含まれます。

新規事業の成功には、市場の洞察やリスク管理、持続可能なビジネスモデルの構築が不可欠です。特に、VUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity:変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)と呼ばれる現代の経済環境では、新規事業の重要性が一層高まっています。

VUCA時代は、変化が激しく予測が困難であり、企業は既存のビジネスモデルだけに依存するリスクを避け、多様なビジネスの柱を持つことが重要になります。

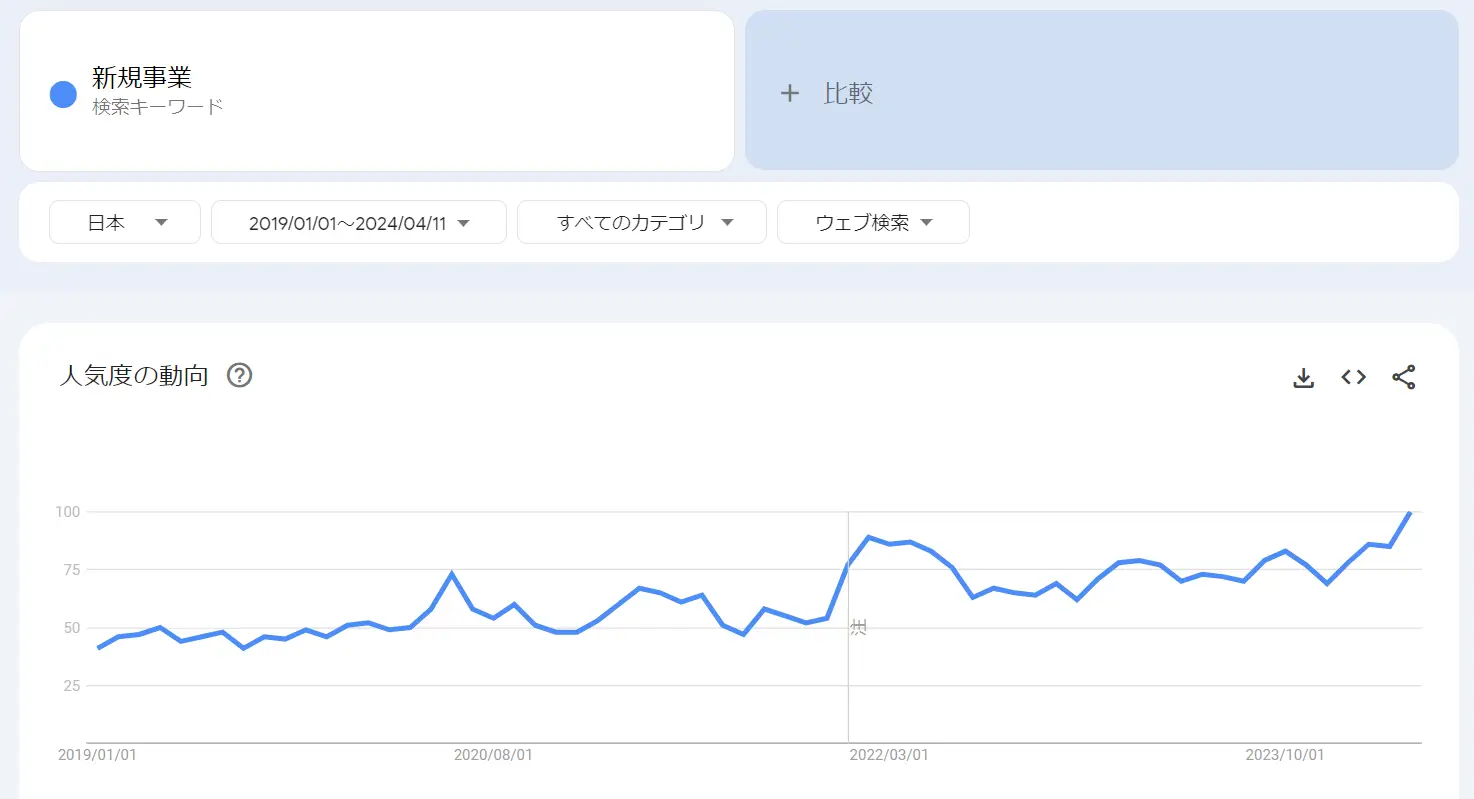

Google Trendsを見てみると、「新規事業」のキーワード検索ボリュームは2019年1月から徐々に増加しており、2024年現在では当時の約2倍に膨らんでいます。このデータは、企業や投資家が新規事業に対する関心が高まっていることを示しており、特にパンデミックを経験した結果、多くの企業が事業の多角化やイノベーションの必要性を認識していることが伺えます。

参考:GoogleTrends

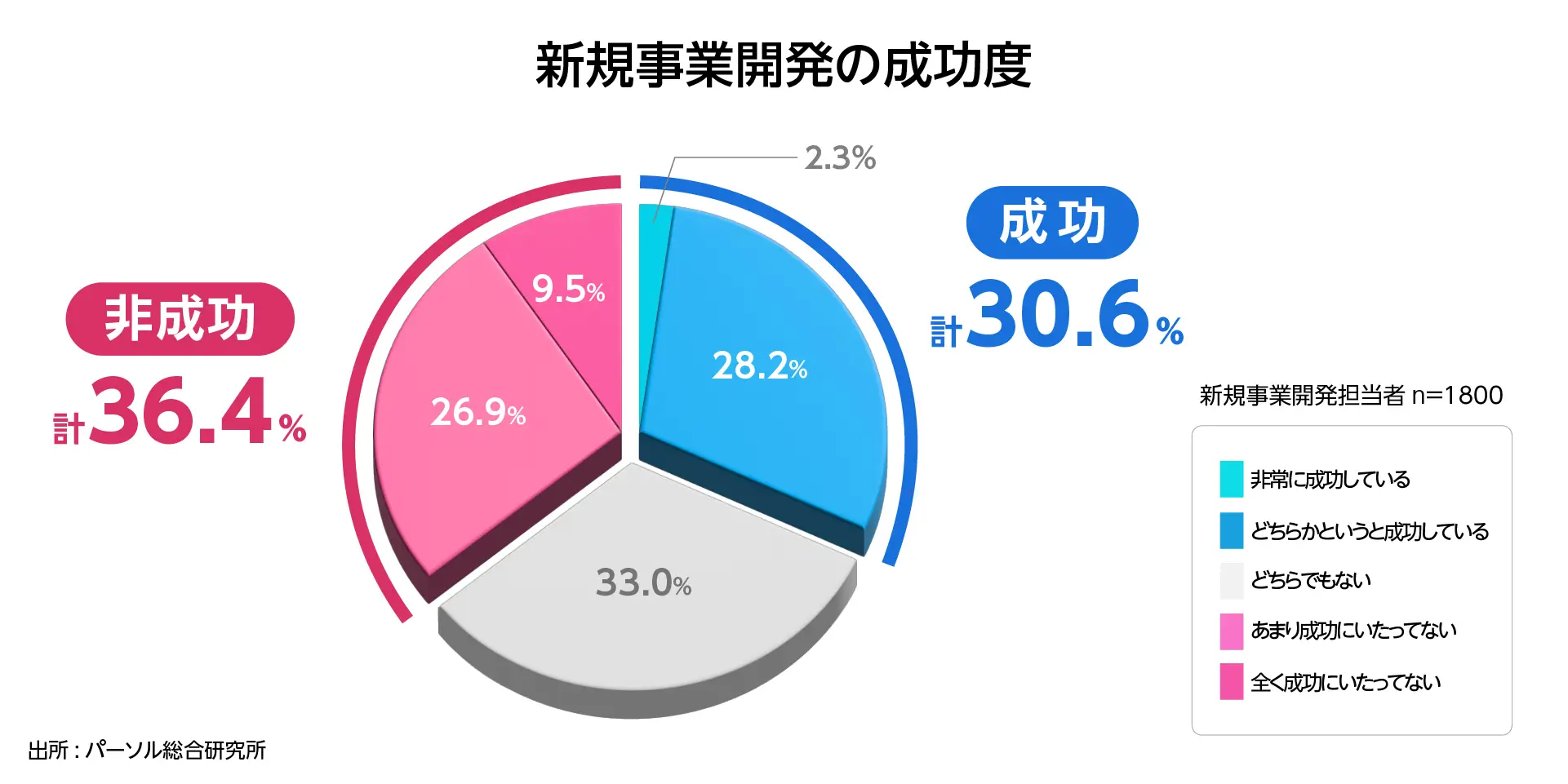

ただし、パーソル総合研究所が実施した「企業の新規事業開発に関する調査」によれば、新規事業に「成功している」と捉えている企業は3割程度にとどまるというデータもあります。

残りの7割は新規事業において何かしらの課題を抱えていると考えられており、新領域だからこそのノウハウ・知識不足やマネジメントにおける課題など、何かしらの困難を抱えていることがうかがえます。

参照 パーソル総合研究所、企業の新規事業開発に関する調査結果を発表 新規事業開発「成功している」とする企業は30.6%

ChatGPTで新規事業開発したい方向け 生成AIを活用した新規事業事例集のダウンロードはこちら。

新規事業の成功例

ここからは、実際に新規事業に取り組み、成功している企業の実例を紹介します。これから新規事業にチャレンジしようとお考えの方は、アイデア出しの参考にしてください。

新規事業をご検討中の方は、下記の資料で生成AIを活用した事例を紹介しています。ぜひご利用ください。

ChatGPTで新規事業開発したい方向け「生成AIを活用した新規事業事例集」をダウンロードする。

株式会社 小松製作所

株式会社小松製作所の新規事業展開は、建設機械メーカーとしての枠を超えた大胆な一歩として評価されています。

2015年に開始した「スマートコンストラクション」は、デジタル技術を駆使して建設現場の生産性を大幅に向上させる同社独自のソリューションです。この取り組みにより、測量から検査までのプロセスをデジタル化し、全ての生産活動を可視化することに成功しました。

同社はスマートコンストラクションの開発・導入により、将来の労働力不足に対応し、持続可能な生産性向上を目指しています。さらに、オープンプラットフォーム「ランドログ」を通じて業界全体にこのシステムを展開しており、実際に利益を60%増加させた事例も報告されています。

スマートコンストラクション®|ICTソリューション|コマツカスタマーサポート株式会社

大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店のDX戦略は、コロナ禍での困難を逆手に取り、百貨店業界に新たな風を吹き込む成功事例として注目されています。

同社は2020年にデジタル事業開発部を新設し、多様なデジタルイニシアティブを推進してきました。特に2021年には、コスメのECメディアコマース化とインフルエンサービジネスへの展開を行い、百貨店の既存の枠を超えたビジネスモデルを創造することでECとリアル店舗の融合を実現しました。

また、インフルエンサー事業では、社内外の人材を活用し新たな顧客層へのリーチを可能にしました。この戦略は、顧客体験の向上とともに、百貨店業界における新しい市場の創出に貢献しています。

大丸松坂屋百貨店のインタビュー記事はこちらからご覧いただけます。

ダイハツ工業株式会社

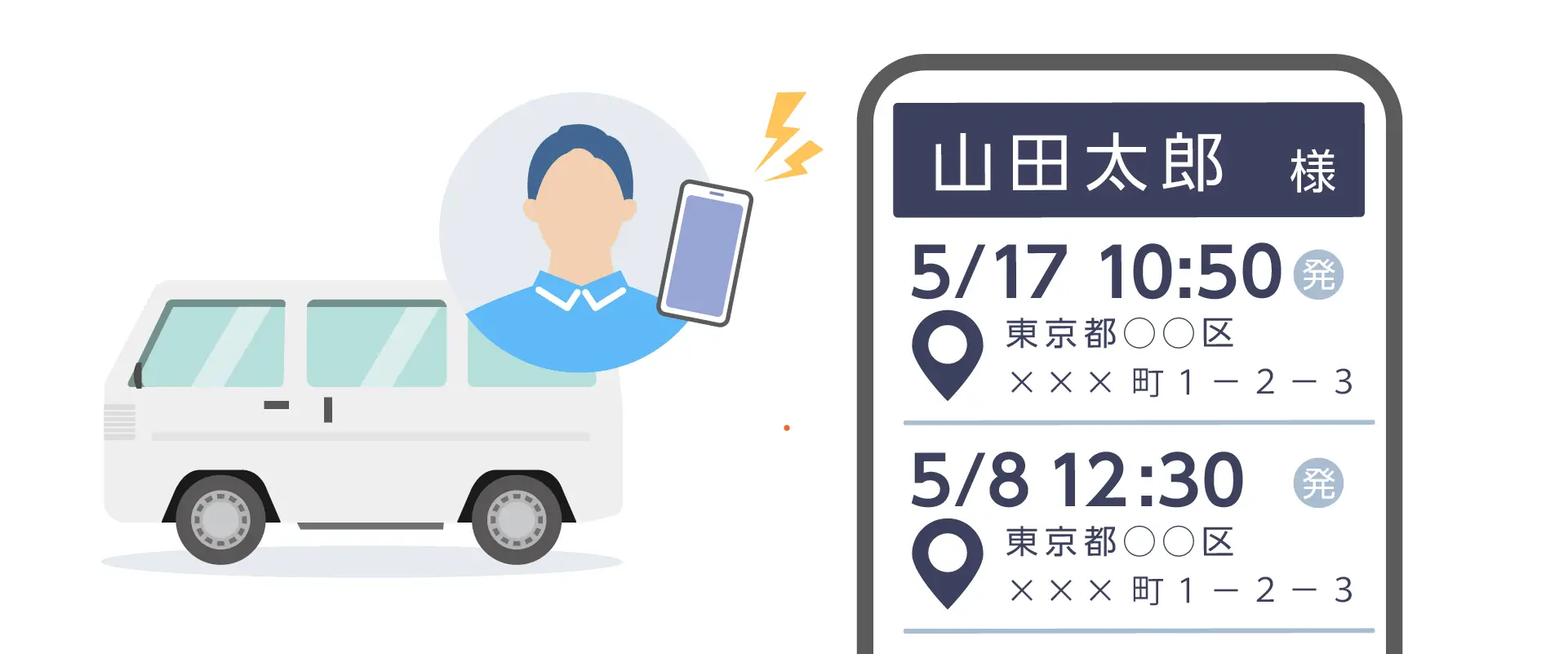

ダイハツ工業が提供する「らくぴた送迎」は、通所介護事業施設向けの送迎支援システムで、送迎計画の効率化と透明性の向上を実現しています。

同システムは、送迎前の計画作成から送迎中のドライバーと施設の連携、送迎後の業務改善まで、全てのプロセスをデジタル化し、関連する全員の作業負担の軽減に貢献しています。

2020年には「MaaSアワード 2020」で大賞を受賞し、続いて2021年には「ASPIC IoT・AI・クラウドアワード」でニュービジネスモデル賞も受賞するなど、革新的なビジネスモデルが業界内で高く評価されており、介護業界におけるDX推進の成功例として注目されています。

ダイハツ工業株式会社|送迎支援システム らくぴた送迎【ダイハツ】

プロパティエージェント株式会社

プロパティエージェントは不動産事業のDXを推進しており、

スマートフォンを使って少額から参加できる不動産投資型クラウドファンディング「Rimple」を新規事業として立ち上げ、不動産投資の新しい形を提供しています。

一般的な不動産投資では、個人がマンションを購入して運用します。しかし、Rimpleは複数人がマンションに共同出資して運用するため、低リスクで投資を始められる点がメリットです。

1口1万円から投資可能な手軽さから、顧客が不動産市場に参入するハードルを下げられるようになり、同社は新しい顧客層を開拓することに成功しています。

既存ビジネスにおけるDX変革 - プロパティエージェント株式会社

日本交通株式会社

日本交通株式会社が展開するタクシーアプリ「GO」は、AIを活用した配車システムです。スライドドア車両や車いす対応車両の指定、クレジットカードでのキャッシュレス決済、事前に確定された運賃など、ユーザーフレンドリーな機能を多数提供しています。

これまでのタクシー業界では、顧客からの連絡が来次第対応するか、顧客を見つけるためにドライバーが人通りの多い道路を繰り返し走行し、声がかかるまで待ち続ける必要がありました。

しかし、配車システムの登場によって、タクシーを必要としている顧客と近くを走っている空車をリアルタイムでマッチングできるようになり、従来よりも効率的な稼働が可能となっています。

GO 《ゴー》 │ タクシーが呼べるアプリGO 《ゴー》 │ GO株式会社

株式会社トライグループ

トライグループが提供する「Try IT」は、中学生と高校生を対象にした映像授業サービスで、自宅や移動中でもスマートフォンやタブレットで学習が可能です。このサービスでは、家庭教師のトライの豊富な指導経験と技術を生かし、オンライン学習を効率的かつ効果的にサポートする内容を提供しています。

特に「スマホをシェイクすると質問ができる」機能は、生徒と教師のコミュニケーションを活発にし、学習の疑問を即座に解消できる点が評価されています。

リリース後の会員数は100万人を突破し、利用者からの高い評価を受けており、教育業界における新たな学びの形として確立されました。

勉強のわからないを5分で解決 | 映像授業のTry IT (トライイット)

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

三越伊勢丹ホールディングスは、デジタルベースの「ISETAN STUDIO」を通じて新しいBtoB向け撮影サービスを展開しています。このサービスは、百貨店の枠を超えたビジネス拡張を目指しており、自社のオンラインストア用スタジオから他企業への広範な撮影サービス提供へとシフトしています。

専用スタジオでは、商品撮影やパンフレット作成を行い、新たに他の企業からの撮影依頼も受けることで、より広い顧客層へサービスを提供することに成功しました。これにより、三越伊勢丹は従来の百貨店モデルを超え、多角的なデジタルビジネスへと事業を拡大しています。

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングスが新規に立ち上げた調剤薬局向け置き薬サービス「premedi」は、AIを活用して在庫管理を最適化し、取り扱い頻度の低い医薬品の供給を効率化するソリューションです。

特に中小規模の調剤薬局における在庫過多と欠品問題を解決することを目的としており、患者が必要な時に正確な医薬品を迅速に提供できるようにすることで、顧客満足度の向上を図ります。

また、医薬品の廃棄リスクを減らし、薬剤師が本来の業務に専念できる環境を支援するという目的もあります。同サービスは2024年末までに300店舗への展開を計画しており、調剤薬局業界における新たなビジネスモデルの確立を目指しています。

premedi|キリンのAI予測を使った薬局版・処方薬の置き薬

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社は、消費者のニーズに応じたサービス提供を目指し、生理管理アプリの開発や、保育園向けの紙おむつサブスクリプションモデル「手ぶら登園」を導入しています。これにより、生理周期の管理が容易になり、保育園の紙おむつ在庫管理も自動化され、双方の負担軽減に寄与しました。

特に「手ぶら登園」は、3,500件以上の保育施設での導入実績があり、ユニ・チャームのデジタル技術による社会貢献と顧客体験の向上が顕著に表れています。

同社の新規事業は「DX注目企業2023」として経済産業省と東京証券取引所から選出されるなど、業界内外から広く注目を集めています。

手ぶら登園|業界シェアNo.1 おむつを保育施設に直接お届けする定額制サービス

ANA NEO

ANA NEO株式会社が提案する「ANA GranWhale」は、ANAが、バーチャルトラベルプラットフォームを通じて新しい旅行体験を提供するゲームアプリです。

このサービスはメタバースを活用し、スマートフォンアプリを通じてユーザーがアバターを操作し、世界中のさまざまな地域をバーチャル上からゲーム感覚で訪れることができます。

また、ユーザーはバーチャルな旅行体験だけでなく、ショッピングも楽しむことができ、ANAマイレージクラブとの連携も図られています。

この取り組みにより、実世界での旅行が困難な時でも、バーチャルを通じて新たな旅の楽しみ方を提供し、航空業界の可能性を広げる一助となっています。

ANA NEOのトップインタビューはこちらからご覧いただけます。

SoVeC

SoVeC株式会社は、デジタルコミュニケーションの民主化を目指して、現実と仮想を融合させるXR(拡張現実)を核に三つの革新的なサービスを展開しています。

「SoVeC Smart Video」は専門知識がなくても高品質なビデオを簡単に作成できる機能を持ち、「そのままシリーズ」では、バーチャル展示会やイベントをリアルな体験として提供できます。また、「XR CHANNEL」では、リアルな場所と連動したバーチャルコンテンツを楽しめる機能を提供しています。

これらの三つのサービスは、企業や消費者に対し、新しい形のデジタル広告やプロモーションの可能性を広げるものとなっています。

SoVeCのインタビュー記事はこちらからご覧いただけます。

マルエツ・カスミ・マックスバリュ関東

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスは、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東の三社が展開する「ignica」ブランドの下で、小売業界のデジタル化を推進しています。

同社が提供する「Scan&Go」サービスは、顧客が商品をスキャンし、スマートフォンで直接支払いを行えるシステムです。顧客のスマートフォンがレジの代わりになるため、レジでの待ち時間を削減し、ショッピング体験を改善して顧客満足度の向上につなげられます。

さらに、店舗側はレジ業務を効率化でき、従業員が他の顧客サービスに集中できるようになる効果が期待できます。

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスのインタビュー記事はこちらからご覧いただけます。

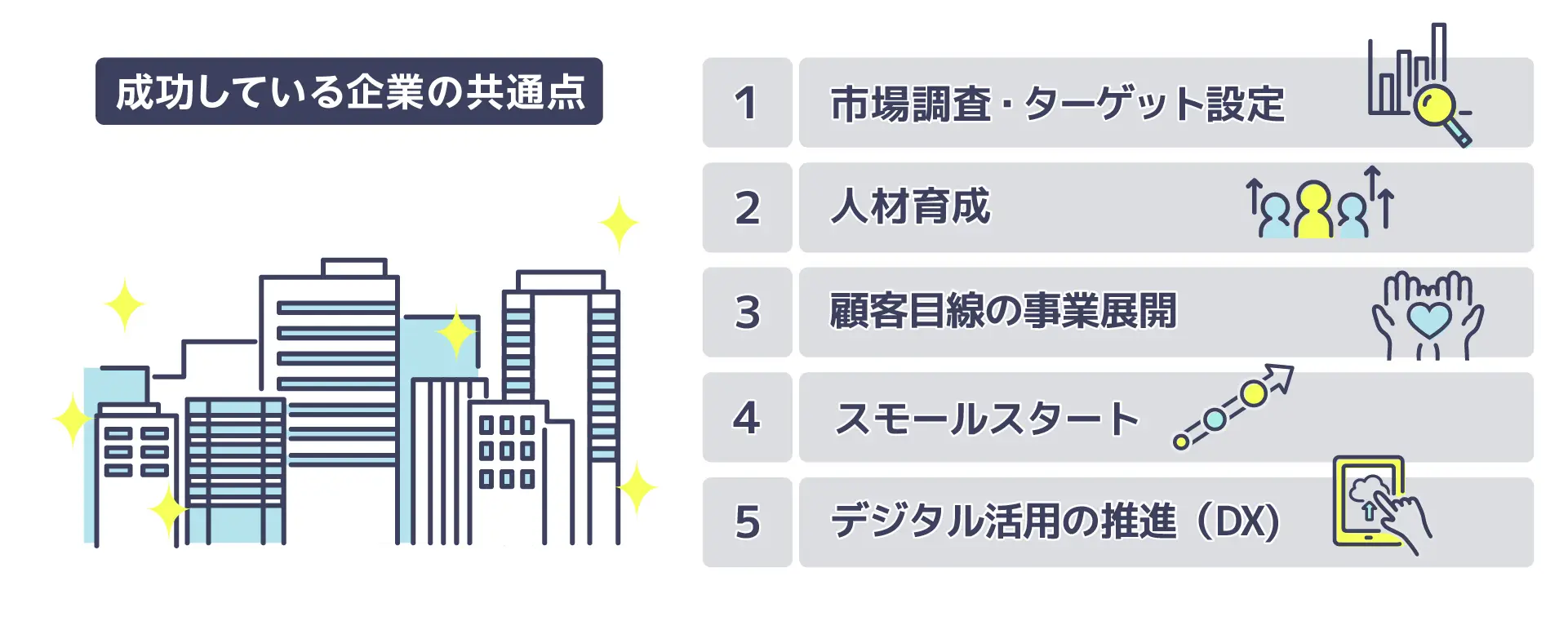

新規事業に成功している企業の共通点5つ

新規事業の立ち上げに成功している企業には、いくつかの共通点があります。ここでは、成功する企業が取り組んでいる5つの共通点を紹介します。

市場調査とターゲット設定を丁寧に行う

新規事業において、市場調査とターゲット設定の精度は成功を大きく左右します。市場を深く理解し、潜在顧客のニーズや動向を洞察することは、事業の方向性や自社の課題を明確にする上で欠かせません。

また、競合他社の分析を行うことによって、自社の製品が市場内でどのような位置づけになり得るかを予測し、差別化のポイントを見つけ出すことが可能になります。

具体的なターゲット顧客群を設定することで、マーケティング戦略やプロモーションの計画を効率よく進め、資源の最適化にもつながります。

関連:チャネルとは?12つのマーケティングの流入チャネルをご紹介!

必要なポジションに合わせた人材育成を進める

新規事業を成功させるためには、人材育成を戦略的に考えることが重要です。必要な役割やスキルセットを具体的に定義し、最適な人材を採用・育成することで、事業の各段階で求められる専門性や能力を社内に確実に備えられます。

例えば、技術革新が求められる事業では、最新のテクノロジーを理解し柔軟に活用できる技術者が求められます。また、顧客のニーズを捉え、市場に応じた製品開発を行うためには、マーケティングや顧客関係管理のスキルを持った人材が必要です。

こうした専門性の高い人材を事業初期から関与させることで、製品の市場適合性を高め、より効果的な事業運営を目指せるでしょう。

顧客の目線に立って事業を展開する

新規事業が市場で成功するためには、顧客の視点に立った事業展開が不可欠です。顧客の実際の要望や問題点を深く理解し、ニーズに応える形で製品やサービスを設計することが求められます。

顧客参加型の開発プロセスを取り入れることで、実際の使用シーンを想定したフィードバックを得やすくなり、より顧客のニーズに合致した解決策を提供することが可能です。

また、顧客とのコミュニケーションを重視し、その意見や体験談を新たな製品改善の機会として活かすことが、顧客満足度の向上と継続的な事業の成長につながります。

スモールスタートを心がける

新規事業においては、大規模な投資とリスクを伴う前に、小規模な実験や試行を行う「スモールスタート」が推奨されます。スモールスタートを心がけることで、初期段階での大きな失敗を避けつつ、市場の反応を確かめられるためです。

小規模な事業展開により、市場のニーズに合わせて迅速かつ柔軟に方向転換を行ったり、製品やサービスの改善を行ったりすることが容易になります。

また、市場への適応を重視することで、顧客の反応を基にした段階的な事業の拡大が可能となり、長期的な成功につなげやすくなります。

積極的なデジタル活用を推進する

デジタル技術の積極的な活用は、新規事業の成功に欠かせない要素です。デジタルツールやサービスを駆使することで、事業プロセスの効率化やコスト削減、新たな顧客層の開拓を効率化できます。

例えば、クラウドベースのツールを利用することで、インターネットに接続できる環境下ならどこからでも事業に参画できるため、リモートワークに対応してより広い範囲から優秀な人材を確保することが可能になります。

また、ビッグデータの解析やAI技術を導入し、顧客行動の洞察や需要予測の精度を高めてより効果的なマーケティング戦略を展開するのも効果的です。

新規事業を成功させるポイントについては下記でも解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。

新規事業の成否を分ける3つのポイントノウハウ集をダウンロードする。

新規事業のポイントは3つ!アイデアの考え方、具体的な進め方などを解説 記事を読む。

失敗は避けたい!リスクヘッジの方法3点

新規事業を展開する際は、できるだけ失敗を避けて成功に導きたいものです。リスクヘッジのためには、リソース不足や市場調査の方向性のずれに注意し、時には撤退のタイミングを見極めることが重要になります。

ここでは、リスクを最小限に抑えるためのリスクヘッジの方法を紹介します。

リソース不足に注意する

新規事業を成功させるためには、適切なリソースの確保が不可欠です。事業の進展に必要な資金、人材、技術などのリソースが不足していると、プロジェクトの遅延や品質の低下といったリスクが生じる可能性があります。

効率的なリソース管理は、事業のスムーズな実行を支える上での基盤となります。特にスタートアップや新しい市場での事業展開では、予想外の課題が発生するケースも多いため、柔軟なリソース配分と速やかな対応が重要になります。

リソースの計画には、事業の各フェーズにおいて必要な要素を具体的に検討し、場合によっては外部の専門家やパートナーとの連携も検討しましょう。

市場調査の方向性がずれていないか確認する

市場調査は、事業戦略や製品開発を適切な方向に導く上で重要な要素です。

市場調査が実際の市場ニーズや競合状況を正確に反映していない場合、事業戦略が誤った方向に進んでしまうリスクが生じます。正確かつ徹底した市場分析は、製品やサービスが市場で成功する確率を高めるために欠かせません。

市場調査の方向性を誤らないためには、継続的に市場の動向を監視して最新のトレンドにアンテナを張り続けるだけでなく、顧客からのフィードバックを積極的に取り入れることが重要です。

また、第三者による客観的な市場分析を導入することで、多角的な視点を持ち、より広い視野で市場を評価することが可能になります。

撤退のタイミングを見極める

新規事業が予想通りの成果を上げられていない場合は、撤退するタイミングの見極めが非常に重要になります。撤退を決定する際は、事業の将来性や持続可能性、投資したリソースの回収可能性を慎重に評価しましょう。

早すぎる撤退は未来の成長機会を見逃す原因となり得ますが、遅すぎる撤退はさらなるリソースの無駄遣いにつながり、損失を拡大させてしまうおそれがあります。

適切な撤退のタイミングを見極めるためには、定期的な事業評価と市場の変化に敏感になり、事業の持続性をより素早く総合的に判断することが求められます。

新規事業に失敗はつきもの!「失敗」の捉え方

新規事業における「失敗」は、単なる逆境ではなく、成長と学習の重要な機会として捉えると良いでしょう。

失敗の経験は、市場への理解を深めて事業戦略を再評価し、さらにはチームの問題解決能力を高める効果があります。このような経験を積むことで会社や組織全体の強化が進み、将来の成功につながる具体的な改善点を抽出できます。

また、失敗から学ぶことで、同じ過ちを繰り返さず、より効率的な運営ができるようになり、事業の成長を加速させることにもつながります。

DXを意識したビジネスの作り方と進め方については、「1分で分かる!DXビジネスのつくり方&進め方」資料も参考にしてください。資料をダウンロードする。

新規事業のアイデアを検討する際に役立つ手法

新規事業を展開しようと思っていても、なかなかアイデアが出ないことは多いでしょう。そんな時は、発想を拡げるために役立ついくつかの手法を活用することをおすすめします。

ここでは、これから新規事業のアイデアを検討し始める方のために、特によく使われる機会が多い5つの手法を紹介します。

ブレーンストーミング

ブレーンストーミングとは、チームメンバーが集まって自由にアイデアを出し合う手法です。相手の意見に対する批判はせず、参加者からより多くのアイデアを引き出すことを目指します。

ブレーンストーミングは、予期しない創造的な解決策や革新的なアイデアを生み出すのに特に効果的であり、集団の多様な視点から質よりも量を重視してアイデアを収集することを目的としています。

ブレーンストーミングを通じて、時に通常では考えられないような独創的な提案が浮かび上がることがあります。

マインドマップ

マインドマップは、中心となるテーマに関連するアイデアを枝分かれさせていく視覚的な手法です。テーマに関連するすべての要素を直感的に展開し、情報を構造的に整理することで、思考の流れを追いやすくする効果が期待できます。

特に、複雑な問題や幅広いテーマに対して、関連性を見失わずにアイデアを具体化するのに役立ちます。マインドマップを用いることで、思考が整理され、より柔軟で革新的なアイデアを育む環境が整います。

マンダラチャート

マンダラチャートは、中心テーマを軸にして、8つの関連する領域を用いてアイデアを展開する手法です。このチャートを使用することで、中心テーマに対して複数の視点からアプローチでき、体系的かつ詳細な計画の策定が可能になります。

マンダラチャートは、特定のアイデアに対する深い理解を促進し、それぞれの要素がどのように連動しているかを視覚的に把握できるため、新規事業のアイデア検討において非常に有用です。

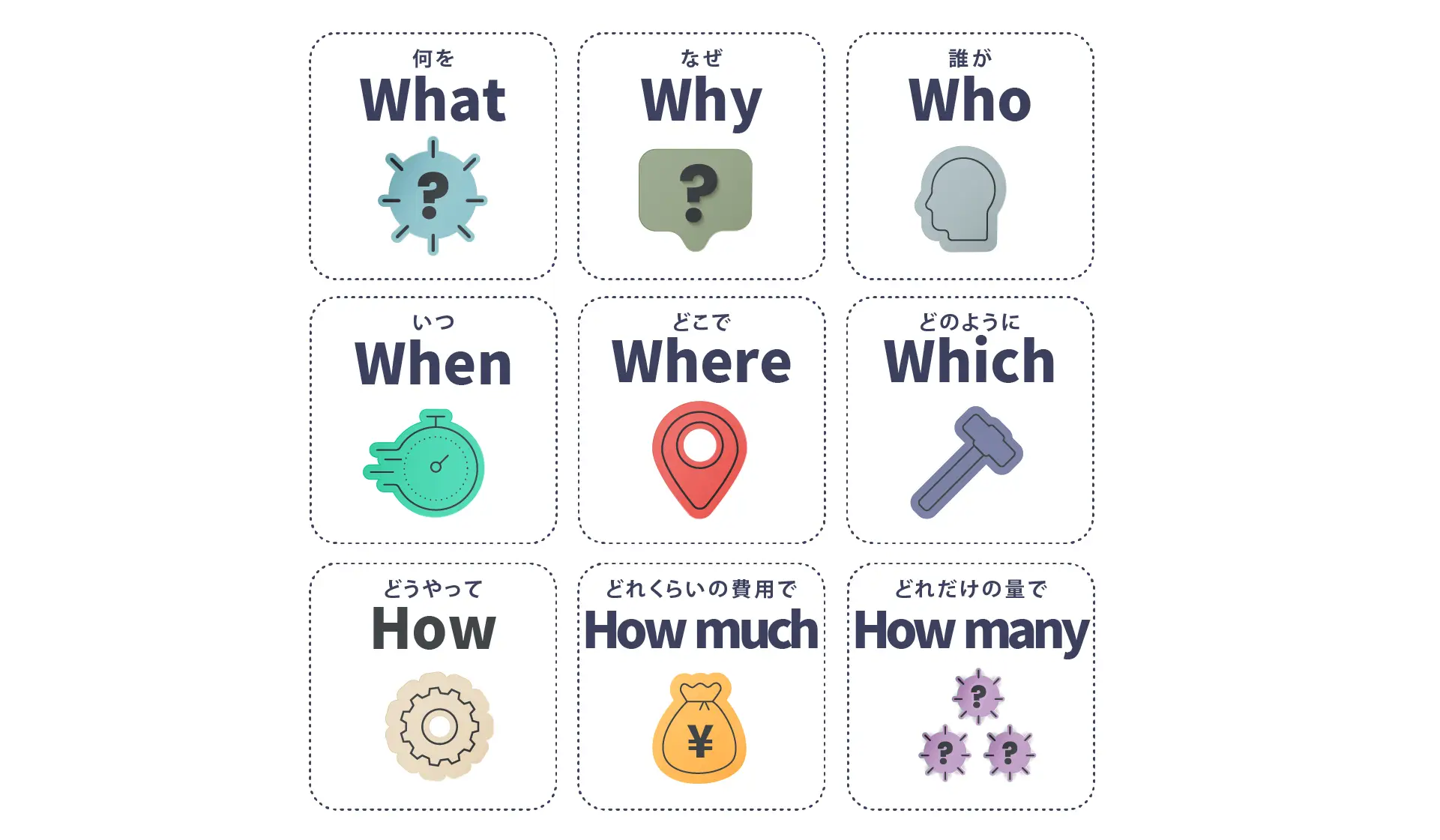

6W3H

6W3Hは、詳細な事業アイデアや計画を綿密に検討するためのヒントを提供する思考法です。

What(何を)、Why(なぜ)、Who(誰が)、When(いつ)、Where(どこで)、Which(どのように)、How(どうやって)、How much(どれくらいの費用で)、How many(どれだけの量で)という9つの基本的な質問を用いて、事業案を多角的に評価します。

6W3Hを効果的に用いることで、計画の全体像を明確にし、潜在的な問題点や改善の余地を事前に特定できます。

アンチプロブレム

アンチプロブレムは、問題の反対の視点からアプローチすることで、従来の思考パターンを抜け出して新しいアイデアや革新を促進する手法です。

問題に対してあえて逆のアプローチを取ることで、新たな視点や意外な解決策が浮かび上がり、既存の枠組みにとらわれない独創的な提案が可能になります。従来の方法では見過ごされがちな、新しい解決策やアイデアを発見するのに役立ちます。

新規事業のフレームワークについてもっと詳しく知りたい、という方向けに、こちらの記事で解説しています。思うように事業のアイデアが出ないときに、ぜひご覧ください。

新規事業の成功例 まとめ

新規事業に挑戦する際は、多くの試行錯誤が必要です。成功する事業もあれば、中には期待通りに進まないものもあるでしょう。

そのため、特定のプロジェクトに固執し過ぎることなく、複数のプロジェクトを同時に推進し、どれかひとつでも成功すれば事業全体としての成果につながるというスタンスを持つことが大切です。

このスタンスにより、失敗を恐れずに革新的なアイデアを試し、持続的な成長を目指すことが可能になります。

新規事業をご検討中なら、実績豊富なデザインワン・ジャパンへ

新規事業の展開を検討中なら、実績と経験豊富な「デザインワン・ジャパン」が、あなたのビジネスアイデアを形にするサポートをいたします。

当社では、さまざまな業界で成功を収めた新規事業の立ち上げを支援してきました。クリエイティブなデザインから経営戦略におけるビジネスプランニングまで、事業形態や顧客ニーズに合わせて柔軟に新規事業をご提案できる点が強みです。

どのように新規事業を推し進めればよいのかお悩みの方は、ぜひお気軽にデザインワン・ジャパンへご相談ください。

新規事業の成否を分ける3つのポイントノウハウ集をダウンロードする。

参考:M&Aによる事業承継とは?

ソリューション

ソリューション